潜水艦の話 ― 2013年03月14日 05時50分

ちょっと変わったBlogの書き方をやってみます。

最初に説明がなんにもない写真だけをアップしておいて

公開しながら徐々に加筆して完結させる、っていうの。

3/10(日)13時見学開始の受付風景。

基地に入場するとまずここに集合して名前、職業、住所、参加人数と

マイカー入場の人は車両ナンバーを記入します。

最初に説明がなんにもない写真だけをアップしておいて

公開しながら徐々に加筆して完結させる、っていうの。

3/10(日)13時見学開始の受付風景。

基地に入場するとまずここに集合して名前、職業、住所、参加人数と

マイカー入場の人は車両ナンバーを記入します。

潜水艦はどうやって沈むのか呉の「てつのくじら館」で研究してきました。

まず人の生活スペースを水の入ったタンクが囲ってるのが潜水艦だと

頭に描かないと話が前に行きません。

「てつのくじら館」で陸上展示してあるのとほぼ同型の涙滴型潜水艦です。

タンクの中の水と空気、船体の重さがバランスするとこんなふうに

普通の船と変わらず浮くことができます。

これが潜水艦の艦底部分、普段は水没してて見えません。

丸い穴の跡がみえますね、これがフラッドポートという海水の取り込み口。

これは展示用に塞いであるけど、現役艦はぽっかり穴が開いたままです。

船体の横にある細長いスリット、この奥に弁があります。

ベント弁といってこれを開くとタンクの空気が抜けて海水がどっと

フラッドポートから入ってきて重くなった船体は沈むって仕組みです。

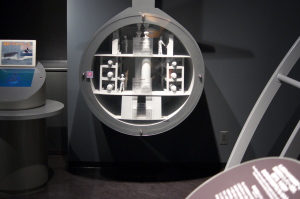

海上自衛隊呉史料館(通称;てつのくじら館)にあるカットモデル。

セイルのある中央部です、3層になってて上から発令所、発射管室、電池室。

周囲を囲んでるグレーの部分がメイン・バラスト・タンクで

海水が出入りするところになります。

ベント弁は甲板にもあります。

写真右手のセイルの前にみえる丸くて穴が開いてるのがそれです。

潜行するときにクジラの潮吹きみたいに海水を吹き上げるのがこれです。

海水がタンクに入って、一気に中の空気と海水が押し出されるんですね。

セイル部分をカットした展示模型です。

発令所があって操舵席があります、真下が魚雷室ですね。

上から降りてる太い管がセイルトップに上がる通路です、

いつかこれを登ってトップに上がってみたいんだけどなあ。

潜水艦のシンボル、潜望鏡です。

潜望鏡は昼間用と夜間用の2本あるのが一般的、これは夜間用ですね。

索敵用、攻撃用なんて分け方もあるみたい、どこがどう違うのかは

まだRyanの研究課題です。

覗くとこんな感じ、「あきしお」の夜間用です。

レンズが大きくて明るいです、カメラのレンズを接眼部に突っ込んで

マニュアルでピント合わせして撮れました、撮れたことにびっくり。

実際の運用では海面に数十センチ出して数秒間でサッと降ろすんだそうです。

セイルにある潜舵です、飛行機の羽みたいな断面してます。

これ全体を上下に傾けて深度のコントロールをします。

油圧でしょうね、海中ですごい抵抗を受けながら動くんですから

かなりのパワーが要るはずです。

魚雷を積み込むときのハッチ、セイルの後ろのほうにあります。

クレーンで魚雷を揚げて、斜めにして艦内に入れます。

使わなかったときは、やっぱりここから出すんでしょうね。

艦尾、たまに海が澄んでるとスクリューがうっすら見えることがあります。

スクリューの形状は極秘だそうですが、大丈夫なのかな。

船体についてる長いサヤのようなものは曳航式ソナーのカバーです。

なが~いワイヤーの先に集音マイクを付けて海中を流しながら探知します。

潜水艦の後部はエンジンとかバッテリー関係の部署です。

海自の潜水艦はジーゼルで発電してバッテリーに充電し、その電力で

モーターを回して行動します。

ジーゼルを原子力に置き換えたのが原潜になります。

これこれ、Ryanが知りたかった編成です。

海自のことは知らないことだらけだけど、こういう人事面とか

配置、部署なんていうのは興味を惹きます。

水測員てなにするんでしょうね、水深を測る係かな??

潜水艦が浮くときはどうするかというと、

ベント弁を閉じてタンクに圧縮空気を送り込みます。

空気が貯まってくるとフラッドポートから海水が押し出されて

軽くなった船体が浮くわけです。

Ryanの理解が合ってるのかどうか不安です、

妄想じゃないつもりなんだけどなあ。

Blogの実験的な書き方も3日間かけてとりあえず完結です。

Ryanの試みにお付き合いいただきありがとうございました。

Ryanの試みにお付き合いいただきありがとうございました。

機材/α700

DT35mm F1.8 SAM

おまけ(シークレット)

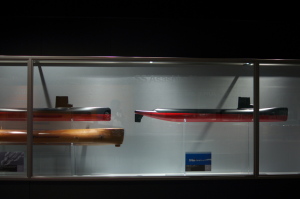

この時代にデジカメがあったらなあと悔やまれるRyanの好きな型です。

おまけ(シークレット)3

何度見てもやっぱり好きな後ろ姿です。

何度見てもやっぱり好きな後ろ姿です。

ー 完 ー

コメント

_ corocoro ― 2013年03月12日 12時52分

_ hana ― 2013年03月12日 21時41分

楽しい~☆

何だか、『てつのくじら館』に行った時より、良いですね(^^♪

何だか、『てつのくじら館』に行った時より、良いですね(^^♪

_ corocoroさんへ ― 2013年03月13日 05時38分

どうなるんでしょうね、Ryanも初の試みでわかりません。

つまらなかったら、すぐやめるつもり。

つまらなかったら、すぐやめるつもり。

_ hanaさんへ ― 2013年03月13日 05時43分

hana✿cafeさん、コメントありがとうございます。

そうですか、なんだか自信になります。

浮いてる実物と比較したほうが、分かりやすいかなという

思いもあって今回初めてやってみました。

これからも応援よろしく!

そうですか、なんだか自信になります。

浮いてる実物と比較したほうが、分かりやすいかなという

思いもあって今回初めてやってみました。

これからも応援よろしく!

_ ヒロ ― 2013年03月15日 23時31分

潜水艦の注排水について写真付きで解説されたのを読んだのは初めてだと思います。

実物の写真付きですから臨場感と言うか、迫力が違いますね。

「メインタンクブロー」って言葉を思い出しましたが、「707」だったか「眼下の敵」だっかで、何度も潜行と浮上を繰り返して艦内の空気ボンベ圧が足らなくなるシーンを見た記憶が浮いてきました。

編成表も凄いですね、乗組員の人数とかも判るのに公開してるんですね。

伝統の食事を作る(確か1日4食ですよね)方々は、3人体制なんてとこも拝見して知りました。

当方先日の解禁日ですが、ご近所に配る分も含めて十分釣れたので10時前には納竿しました。

明日6日、2回目の釣行となります。

それではお休みなさい。

実物の写真付きですから臨場感と言うか、迫力が違いますね。

「メインタンクブロー」って言葉を思い出しましたが、「707」だったか「眼下の敵」だっかで、何度も潜行と浮上を繰り返して艦内の空気ボンベ圧が足らなくなるシーンを見た記憶が浮いてきました。

編成表も凄いですね、乗組員の人数とかも判るのに公開してるんですね。

伝統の食事を作る(確か1日4食ですよね)方々は、3人体制なんてとこも拝見して知りました。

当方先日の解禁日ですが、ご近所に配る分も含めて十分釣れたので10時前には納竿しました。

明日6日、2回目の釣行となります。

それではお休みなさい。

_ ヒロさんへ ― 2013年03月16日 07時07分

除籍艦も“てつのくじら”も過去に単独で記事にしてるんだけど

潜水艦の特徴をコラボさせたら分かりやすいかと思ってやってみました。

気に入ってもらってよかったです。

そうなんです、食事は一日4回あって好きなときに食べればいいんだって。

でも食事以外にすることないから、ほとんど毎回食べることが多くて

それが太る原因になるってなにかで読んだことあります。

ところで明日の“日曜日の艦艇一般公開”は第七艦隊のブルーリッジと

「おおすみ」に決まりました、しかも3時間も基地に居られます。

米艦は撮るの初めてだし、いまからワクワクします。

急ですが、いらっしゃいませんか。

潜水艦の特徴をコラボさせたら分かりやすいかと思ってやってみました。

気に入ってもらってよかったです。

そうなんです、食事は一日4回あって好きなときに食べればいいんだって。

でも食事以外にすることないから、ほとんど毎回食べることが多くて

それが太る原因になるってなにかで読んだことあります。

ところで明日の“日曜日の艦艇一般公開”は第七艦隊のブルーリッジと

「おおすみ」に決まりました、しかも3時間も基地に居られます。

米艦は撮るの初めてだし、いまからワクワクします。

急ですが、いらっしゃいませんか。

_ 佐久間 ― 2016年07月02日 14時12分

始めまして、突然申し訳ございません

潜水艦の船体の横にある細長いスリットの名前を調べていて、貴ブログに、たどり着きました。

このスリットの主な機能は、耐圧隔より上のセイル内や甲板下など、上構内のフリー・フラッド・エリアに自由水(フリー・フラッド)を出し入れする通路だと考えておりました。可潜艦であった1945年以前の潜水艦は、静粛性よりも、急速潜航が重要とされていましたので、まるでハーモニカのように大きな穴が多数開けられており、雑音が強くなってもお構いなしに、潜航時間を短縮するために、さらに勝手に穴を増設したとも聞いております。今の潜水艦は急速潜航の能力は求められてはおらず(どうせ間に合わない)、高速潜航航行中の雑音を極力低下させるために、以前のハーモニカ状の穴の列から、滑らかなスリット状の開口になったと思っております。これが間違いでしたら、ご教示頂ければ幸いです。

また、以前の潜水艦のハーモニ状の穴の列の名前は「フリー・フラッド・ホール」だったと思いますが、今の潜水艦の、このスリットの名前は「フリー・フラッド・ポート」でしょうか?正確な名前がわからずに悩んでおります。ご教授を賜れば幸いに存じます。

最後に、後部のメイン・バラスト・タンクのベント弁は、御記述のとおり、後部甲板と耐圧隔(もしくはMBT?)の間のフリー・フラッド・エリアに出口があるのですか?私は、前部のMBTと同じく、後甲板から上方へ、直接開いているものと思い込んでおりました。仰せのとおり、後部甲板には、ベント弁の開口部と思われる穴は見当たりませんし、甲板下に隠しておいた方が、ノイズは少ないと思います。また、潜航するときには、前部のMBTを先に水で満たした方が有利でしょう。もしおわかりでしたら、後部のMBTのベント弁の開口部がどこにあるのか、もう少し細かく教えて頂ければ幸いです。

突然おしかけて、申し訳ございませんでした。

潜水艦の船体の横にある細長いスリットの名前を調べていて、貴ブログに、たどり着きました。

このスリットの主な機能は、耐圧隔より上のセイル内や甲板下など、上構内のフリー・フラッド・エリアに自由水(フリー・フラッド)を出し入れする通路だと考えておりました。可潜艦であった1945年以前の潜水艦は、静粛性よりも、急速潜航が重要とされていましたので、まるでハーモニカのように大きな穴が多数開けられており、雑音が強くなってもお構いなしに、潜航時間を短縮するために、さらに勝手に穴を増設したとも聞いております。今の潜水艦は急速潜航の能力は求められてはおらず(どうせ間に合わない)、高速潜航航行中の雑音を極力低下させるために、以前のハーモニカ状の穴の列から、滑らかなスリット状の開口になったと思っております。これが間違いでしたら、ご教示頂ければ幸いです。

また、以前の潜水艦のハーモニ状の穴の列の名前は「フリー・フラッド・ホール」だったと思いますが、今の潜水艦の、このスリットの名前は「フリー・フラッド・ポート」でしょうか?正確な名前がわからずに悩んでおります。ご教授を賜れば幸いに存じます。

最後に、後部のメイン・バラスト・タンクのベント弁は、御記述のとおり、後部甲板と耐圧隔(もしくはMBT?)の間のフリー・フラッド・エリアに出口があるのですか?私は、前部のMBTと同じく、後甲板から上方へ、直接開いているものと思い込んでおりました。仰せのとおり、後部甲板には、ベント弁の開口部と思われる穴は見当たりませんし、甲板下に隠しておいた方が、ノイズは少ないと思います。また、潜航するときには、前部のMBTを先に水で満たした方が有利でしょう。もしおわかりでしたら、後部のMBTのベント弁の開口部がどこにあるのか、もう少し細かく教えて頂ければ幸いです。

突然おしかけて、申し訳ございませんでした。

_ 佐久間 ― 2016年07月02日 15時43分

重ねて申し訳ございません。

昔の潜水艦のハーモニカのような穴の列は、フリー・フラッド・ホールよりも、リンバー・ホール(帆船の舟底のリンバー・ホールから)と呼ばれることが多いようです。しかし、貴サイトにも提示されている、現代の潜水艦のスリット状の開口部も「リンバー・ホール」と呼ばれているのでしょうか?お教えいただければ幸いに存じます。

重ね重ね、御無礼いたしました。

昔の潜水艦のハーモニカのような穴の列は、フリー・フラッド・ホールよりも、リンバー・ホール(帆船の舟底のリンバー・ホールから)と呼ばれることが多いようです。しかし、貴サイトにも提示されている、現代の潜水艦のスリット状の開口部も「リンバー・ホール」と呼ばれているのでしょうか?お教えいただければ幸いに存じます。

重ね重ね、御無礼いたしました。

_ 佐久間さんへ ― 2016年07月03日 07時31分

佐久間さん、返信遅くなって失礼しました。

コメントありがとうございます。

お名前から第六潜水艇の佐久間艇長を連想しました。

不慮の事故により挺は沈没、最後まで冷静に事故のレポートを綴り

乗組員全員が乱れること無く配置についたまま殉職したという美談、

潜水艦乗組員の鑑と称される人物です。

同じ佐久間さんで潜水艦つながりだなあ、と思って

コメントを読ませてもらいました。

これもなにかの縁ですかね。

さてご質問の件ですが、結論から申します。

Ryanは自衛官でもないし軍事の専門家や技術者ではありません。

責任ある解答はできないし想像から答えを推測するしかありません。

“お互いいっしょに答えを探しましょうよ”というのが結論となります。

ご質問は単に船の構造上のパーツの呼称とか役割と思われます。

それほど重要機密でも無さそうなので専門書に出てるかも知れないし

専門家ならすぐに答えが出そうな気もします。

以下、Ryanの想像でしかありません。

お返事の代わりになればいいですが・・・2へつづく

コメントありがとうございます。

お名前から第六潜水艇の佐久間艇長を連想しました。

不慮の事故により挺は沈没、最後まで冷静に事故のレポートを綴り

乗組員全員が乱れること無く配置についたまま殉職したという美談、

潜水艦乗組員の鑑と称される人物です。

同じ佐久間さんで潜水艦つながりだなあ、と思って

コメントを読ませてもらいました。

これもなにかの縁ですかね。

さてご質問の件ですが、結論から申します。

Ryanは自衛官でもないし軍事の専門家や技術者ではありません。

責任ある解答はできないし想像から答えを推測するしかありません。

“お互いいっしょに答えを探しましょうよ”というのが結論となります。

ご質問は単に船の構造上のパーツの呼称とか役割と思われます。

それほど重要機密でも無さそうなので専門書に出てるかも知れないし

専門家ならすぐに答えが出そうな気もします。

以下、Ryanの想像でしかありません。

お返事の代わりになればいいですが・・・2へつづく

_ 佐久間さんへ-2 ― 2016年07月03日 08時25分

パーツの名称が正しいかどうかは別にして

佐久間さんの理解は合ってると思います。

昔の第2次大戦を境にそれまでの潜水艦と

以後の潜水艦は別物と思ったほうがいいかも知れません。

佐久間さんがおっしゃるとおり

昔の潜水艦は“イザという時潜れる戦闘艦・可潜艦”でした。

潜ってるより水上航行するほうに重点がおかれてましたよね。

もうスタイルからして普通の船と変わりないし、

甲板に大砲や機銃が装備されて水上戦闘の訓練もしてました。

伊400もUボートもガトーもみんな同じで

潜ってる時間より浮いてるほうが長かったんです。

現代の潜水艦は逆に作戦海域で浮くことはまずありません。

“深く静かに潜んでてどこにいるかわからない”

“いつどこから撃ってくるかわからない”状況を作っておくから

相手の脅威、抑止力になってるわけです。

急速潜航の必要もないし急浮上もまずしません。

ノイズを極端に嫌います、

とにかく隠密で相手に悟られないことが武器なんです。

そのために船体はなるべく滑らかな平坦にして

水の抵抗からくるノイズを避けるように設計されます。

船体に穴がいっぱいあるなんて現代の潜水艦ではあり得ないことです。

乗組員も乗艦したらスニーカーに履き替えるし

床は防音マットが敷かれ出入りのドアは開放して固定、

ときには冷凍庫や電気製品をぜんぶ止めてしまいます。

日頃からとにかく余計な音をださない生活に慣れる訓練をしてるそうです。

この辺りは佐久間さんも書いておられますね、

Ryanも同じ理解です。・・・3へつづく

佐久間さんの理解は合ってると思います。

昔の第2次大戦を境にそれまでの潜水艦と

以後の潜水艦は別物と思ったほうがいいかも知れません。

佐久間さんがおっしゃるとおり

昔の潜水艦は“イザという時潜れる戦闘艦・可潜艦”でした。

潜ってるより水上航行するほうに重点がおかれてましたよね。

もうスタイルからして普通の船と変わりないし、

甲板に大砲や機銃が装備されて水上戦闘の訓練もしてました。

伊400もUボートもガトーもみんな同じで

潜ってる時間より浮いてるほうが長かったんです。

現代の潜水艦は逆に作戦海域で浮くことはまずありません。

“深く静かに潜んでてどこにいるかわからない”

“いつどこから撃ってくるかわからない”状況を作っておくから

相手の脅威、抑止力になってるわけです。

急速潜航の必要もないし急浮上もまずしません。

ノイズを極端に嫌います、

とにかく隠密で相手に悟られないことが武器なんです。

そのために船体はなるべく滑らかな平坦にして

水の抵抗からくるノイズを避けるように設計されます。

船体に穴がいっぱいあるなんて現代の潜水艦ではあり得ないことです。

乗組員も乗艦したらスニーカーに履き替えるし

床は防音マットが敷かれ出入りのドアは開放して固定、

ときには冷凍庫や電気製品をぜんぶ止めてしまいます。

日頃からとにかく余計な音をださない生活に慣れる訓練をしてるそうです。

この辺りは佐久間さんも書いておられますね、

Ryanも同じ理解です。・・・3へつづく

_ 佐久間さんへ-3 ― 2016年07月03日 08時55分

コメントをいただいてから愛読書を引っ張りだして

なにか参考にあることが書いてないか調べてみました。

丸スペシャルとか世界の艦船、潜水艦図鑑・・・等々ですが。

フリー・フラッド・エリア

フリー・フラッド

フリー・フラッド・ホール

フリー・フラッド・ポート

リンバー・ホール

佐久間さんの疑問にあるこれらの単語は一切どこにも出てきません。

メイン・バラスト・タンク

ベント弁

フラッド・ポート

これは頻繁にでてきます、よほど重要なんでしょう。

ほかに出てくる単語で関係ありそうなのは

フューエル・バラスト・タンク

フラッド弁

ネガティブ・タンク

セイフティー・タンク

甲板にある係留関係の単語ではこんなのも。

フェアリーダー

クリート

ホーサー

思うにフリー・・・・というようなパーツは

現代の潜水艦には無いんじゃないかと。。

あるとすればセイルに溜まった海水の

水抜き用の穴かなあ、と思うのですが。

4に続く

なにか参考にあることが書いてないか調べてみました。

丸スペシャルとか世界の艦船、潜水艦図鑑・・・等々ですが。

フリー・フラッド・エリア

フリー・フラッド

フリー・フラッド・ホール

フリー・フラッド・ポート

リンバー・ホール

佐久間さんの疑問にあるこれらの単語は一切どこにも出てきません。

メイン・バラスト・タンク

ベント弁

フラッド・ポート

これは頻繁にでてきます、よほど重要なんでしょう。

ほかに出てくる単語で関係ありそうなのは

フューエル・バラスト・タンク

フラッド弁

ネガティブ・タンク

セイフティー・タンク

甲板にある係留関係の単語ではこんなのも。

フェアリーダー

クリート

ホーサー

思うにフリー・・・・というようなパーツは

現代の潜水艦には無いんじゃないかと。。

あるとすればセイルに溜まった海水の

水抜き用の穴かなあ、と思うのですが。

4に続く

_ 佐久間さんへ-4 ― 2016年07月03日 09時47分

疲れてきた、お返事のコメントでこんな長文は初めてです。

しんどいけど好みの話題なので書いてて楽しいです。

ベント弁は原発のベントと同じ原理・役割で普段は閉じられてます。

潜水艦のベント弁は甲板上部では艦首と艦尾にあります。

(上の写真にも写ってます)

メイン・バラスト・タンク(メンタンク)は複数の区画に分かれてて

外観から見えるベント弁は艦首と艦尾の2カ所ですが

いちばん大きな?弁はスリットの奥で見えません。

スリットの制式名称ですか?

単にポートかも知れませんね、メインポート?わかりません。

メンタンクは検査の時に人が入れるほど大きなものです。

艦底のフラッドポートの穴から入れるそうです。

入れるものならRyanは実際に入って中の構造や

ベント弁がどこにあってどんな大きさや格好をしてるのか見たいです。

というわけでスリットの奥のことは書いたものも写真も図面もなくて

お答えできないんです、佐久間さんすみません。

とりとめもなくけっきょくお答えになってませんね。

あらためて今回お返事を書きながら

“知らないことだらけ”ってことに気付かされました。

将来なにか分かったら記事にして載せたいと思います。

佐久間さん、このたびはコメントありがとうございました。

また感想寄せてください、楽しいコメントを楽しみにしています。完

しんどいけど好みの話題なので書いてて楽しいです。

ベント弁は原発のベントと同じ原理・役割で普段は閉じられてます。

潜水艦のベント弁は甲板上部では艦首と艦尾にあります。

(上の写真にも写ってます)

メイン・バラスト・タンク(メンタンク)は複数の区画に分かれてて

外観から見えるベント弁は艦首と艦尾の2カ所ですが

いちばん大きな?弁はスリットの奥で見えません。

スリットの制式名称ですか?

単にポートかも知れませんね、メインポート?わかりません。

メンタンクは検査の時に人が入れるほど大きなものです。

艦底のフラッドポートの穴から入れるそうです。

入れるものならRyanは実際に入って中の構造や

ベント弁がどこにあってどんな大きさや格好をしてるのか見たいです。

というわけでスリットの奥のことは書いたものも写真も図面もなくて

お答えできないんです、佐久間さんすみません。

とりとめもなくけっきょくお答えになってませんね。

あらためて今回お返事を書きながら

“知らないことだらけ”ってことに気付かされました。

将来なにか分かったら記事にして載せたいと思います。

佐久間さん、このたびはコメントありがとうございました。

また感想寄せてください、楽しいコメントを楽しみにしています。完

_ 佐久間 ― 2016年07月06日 09時42分

突然のメールにもかかわりませず、このようなご丁寧なお返事をたまわり、心より恐縮いたしております。

貴サイトの内容が、普通のマニアとは全然違いますので、もしかしたら簡単にお答えが頂けるかと思って、気楽に質問してしまいました。どうぞお許し頂きたく、お願い申し上げます。

私の今の考えです:

1)大戦中のハーモニカのような四角い穴の列は、リンバー・ホール

2)今のスリットは、だぶんスリット???リンバー・ポートなる用語はみたことがありません。

で、ひとまずお開きとさせていただきたいと存じます。

本当に、有難うございました。

貴サイトの内容が、普通のマニアとは全然違いますので、もしかしたら簡単にお答えが頂けるかと思って、気楽に質問してしまいました。どうぞお許し頂きたく、お願い申し上げます。

私の今の考えです:

1)大戦中のハーモニカのような四角い穴の列は、リンバー・ホール

2)今のスリットは、だぶんスリット???リンバー・ポートなる用語はみたことがありません。

で、ひとまずお開きとさせていただきたいと存じます。

本当に、有難うございました。

_ 佐久間さんへ ― 2016年07月06日 19時21分

“普通のマニアとは全然違う”

うん?喜んでいいのかどうなのか。。

そうですか、花かと思えばお好み焼きや野良猫がでてきたり

ミリタリー系ばかりじゃないからですからね。

飽きっぽい性分なもので同じ話題じゃ続かないんです。

あれから調べてるんですがリンバー・ホールというのは

帆船とかボートの構造にでてきますね。

水抜き用の穴、排水口のような感じでしょうか。

昔とちがって密閉度の高いいまの潜水艦には

必要のない穴のようです。

昔の潜水艦は甲板がスノコ状だったけど現代のは

海水は甲板を洗って流れ落ちるだけですからね。

おっと、また長くなってきました。

明日は出張です、東京。

一泊して金曜日の遅くに帰ってきます。

暑いのに背広着て行かなきゃ、ではまた。

うん?喜んでいいのかどうなのか。。

そうですか、花かと思えばお好み焼きや野良猫がでてきたり

ミリタリー系ばかりじゃないからですからね。

飽きっぽい性分なもので同じ話題じゃ続かないんです。

あれから調べてるんですがリンバー・ホールというのは

帆船とかボートの構造にでてきますね。

水抜き用の穴、排水口のような感じでしょうか。

昔とちがって密閉度の高いいまの潜水艦には

必要のない穴のようです。

昔の潜水艦は甲板がスノコ状だったけど現代のは

海水は甲板を洗って流れ落ちるだけですからね。

おっと、また長くなってきました。

明日は出張です、東京。

一泊して金曜日の遅くに帰ってきます。

暑いのに背広着て行かなきゃ、ではまた。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。

どうなるんだろう?